『ラッフルズ・ホテル』

ラッフルズ・ホテルはモームが

長期間滞在し、そこで執筆したということでも世界的に有名なのだった。

モームにちなんだ

『ライターズ・バー』という名の、

重厚な書斎を連想させるバーもある。

今でも植民地時代の栄華の香りを

求めて、英国人が好んで愛用する

ホテルでもあった。

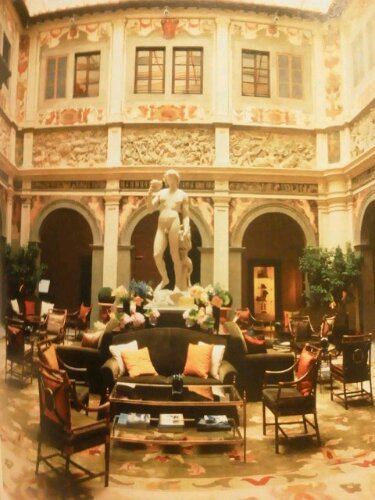

バームコートの中にも、古き良き

ノスタルジーに浸(ひた)ろうという

英国人が何人かいた。

生涯独身を通したと思われる

退役軍人らしい姿勢の良い老人とか

、

この日のために慎ましく

貯金をしてきてようやく

夢の叶った老夫婦とか、

亡夫の遺していった

莫大(ばくだい)とまではいわなくとも、そこそこの遺産の中から

都合して、はるばるやってきた未亡人とかだった。

彼らはたいてい一人か二人で、ぽつんとした感じでテーブルについていた。

そして亜熱帯の高温多湿の気候に辛(かろ)うじて耐えながら、肩で息をしているのだった。

まるで過去の亡霊たちを見るようだ。亡霊たちは、ひっそりとパティオの方角を眺めてはいたが、彼らが見ているのはみごとな孔雀椰子でもなく、夜露に濡れ光っている緑の濃い芝生でもなく、あちこちにふんだんと配置されている熱帯性の花々でもないのだった。

彼らがぼんやりと、あるいは一種呆然(ぼうぜん)と眺めているのは、

迫りくる……なのだった。

『来てよかったわ』

思わず呟いた。

美しいものが美しいと感じられ、

美味(おい)しいものが美味しい

と感じられるうちに、女も男も旅をすべきなのだ。

「フランソワーズ・サガン」が

どこかで書いてた言葉だけど

『…………年とることを私は恐れていない。恐ろしいのは、外出してもそれが決してアバンチュールでなくなることだ…………。』

「 そのとおりよね、

旅ってそういうものじゃない?

見知らぬ土地で

見知らぬ男女が出逢って、

実際に深い関係になるならないは

別問題として、男と女の間に

アバンチュールの危機がなかったら

、それはもう棺桶(かんおけ)に片足突っ込んでるようなものよ 」

空気には甘い夜気(やき)の香りがしていた。

それから熱帯の花かフルーツの放つ豊潤(ほうじゅん)な匂いもある。

イギリス人が吸う英国煙草(タバコ)や、香水の匂いもそれに混ざった。

それに微(かす)かではあるが

雨の匂いも。

パティオの真上にはブルーのインクを流したような不思議な色合いの

夜空が広がっていて、まぎれもなく

南国の星たちが瞬(またた)いていた。

『ホテル・ストーリー』

森 瑤子(もり ようこ)

角川文庫より